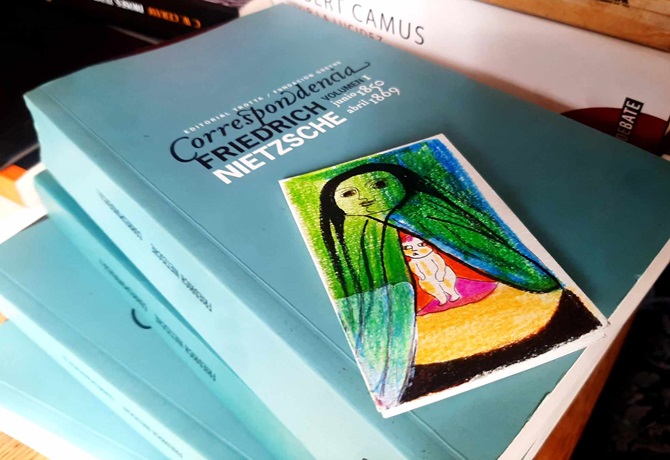

El último lector | Mundos ingrávidos y sutiles como palabras de Zaratustra

“Un paisaje es un estado del alma”.

Fernando Pessoa

En prosa o en verso, todos los caminos de Nietzsche conducen a Zaratustra.

Porque, desde sus páginas, lo sublime todavía se presenta como el eco de un alma noble y rigurosa, entonces uno puede solazarse, como en la paz de un remanso —fruto que desciende, dulce y sentimental, desde lo alto en forma de música—, diciendo que las bellas palabras son la verdadera luz del pensamiento.

Por ello, tanto para Longino, como para el autor de “Así habló Zaratustra” y nosotros —que lo leemos con un sabor a clásico—, lo sublime siempre será un efecto del arte.

Así me nace la sensación de que Nietzsche escuchó el quiebre de la luz en esa estridencia de bacanal divina, y pluma número 15, gruesa, acariciando el costado de Zaratustra —una Soennecken de acero decimonónico— le pone a dar lindos saltos, ascensos, elevaciones, de una alegría irregular entre los hombres:

«Es verdad: amamos la vida no porque estemos habituados a vivir, sino porque estamos habituados a amar.

En el amor hay siempre algo de locura. Mas también en la locura hay algo de razón.

Y también yo, que estoy bien avenido con la vida, estimo que quienes más saben de la felicidad son las mariposas y las burbujas de jabón, y todo cuanto a ellas se parece entre los hombres.

¡Ver cómo revolotean esas almitas ligeras, locas, encantadoras, volubles… eso arranca a Zaratustra lágrimas y canciones!

¡Yo sólo podría creer en un Dios que supiera bailar!».

Hay un niño en un balcón que sigue con su mirada las burbujas de jabón que sopla hacia el cielo… Peter Sloterdijk —filósofo alemán de la más genuina estirpe cínica— nos lo cuenta en su prólogo de “Esferas I”: «Brota un tropel de pompas subiendo a lo alto, caóticamente alegre como una proyección de canicas de irisaciones azules».

Se desprende también de la flauta divina, temblorosa en los pequeños labios mágicos, «un gran globo ovalado que transporta la brisa y avanza hacia la calle», como lleno de vida asustadiza… y le sigue «la esperanza del niño fascinado».

«Él mismo vuela —continúa informándonos el asombro reflexivo de Sloterdijk— con su maravillosa pompa hacia fuera, en el espacio, como si por unos segundos su destino dependiera de esa conformación nerviosa. Cuando, tras un vuelo trémulo y dilatado, la burbuja estalla por fin, el artista de pompas jabonosas del balcón emite un sonido que tanto es un lamento como un grito de alegría…»

Un grito de lamento como de alegría, que luego se vuelve nostalgia y se repita en el cruel arte de la sucesión de siempre…

Como cuando escribí “Burbujitas de niña”: «Levitando/ transparentes/ y distraídas/ ¡ESTALLAN!/ como estrellas / llenas de día/ al esplendor/ inasible/ de la/ poesía…» (“Te metes, tiras y sales”, Aula sin muros ediciones, 1995).

Sí, huimos del dolor, abocándonos al placer; perseguimos liebres y tejemos sueños: definimos lo humano, consolándonos ante las espirales del hachís o el sándalo o la iridiscencia. Heridos, buscando auxilio, embriagamos pájaros para que nos confiesen sus secretos. Lo que vulnera lo envolvemos con el celofán de la Cultura y hacemos de toda herencia un consuelo sospechoso. “En el dolor —revela Nietzsche— hay tanta sabiduría como en el placer; ambas pertenecen a las fuerzas primordiales que conservan la especie. De no ser así, esta fuerza habría desaparecido hace mucho tiempo; el hecho de que haga daño no constituye un argumento contra él, sino que es su naturaleza.

Y, como en el poema de Antonio Machado, “Cantares”, uno no puede dejar de amar esos “mundos ingrávidos y sutiles como pompas de jabón”, que no son otra cosa sino los bellos pensamientos que se tornan en la luz tornasolada y verdadera de las palabras.

Cuenta Henry Miller en su formidable libro “El coloso de Marusi” que cuando conoció Katsimbalis fue un encuentro definitivo… «Aquella primera noche yo no tenía gran cosa que contar; escuché hechizado, encantado ante cada frase que soltaba. Comprendí que estaba hecho para el monólogo, como Cendrars; como Moricand, el astrólogo. El monólogo, cuando es bueno, me gusta todavía más que el diálogo. Es como si contemplaras a un hombre escribiendo en ex profeso un libro para ti: lo escribe, lo lee en voz alta, lo interpreta, lo saborea, goza de él, y goza viendo como tú lo disfrutas, y luego lo rompe y lo esparce a los cuatro vientos. Es una actuación sublime, porque mientras está empeñado en ella, ¡para él tú eres un Dios!»

Y, como con los gatos de Camus, el personaje «rompía pedacitos de papel sobre la calle y los animales, atraídos por esta lluvia de mariposas blancas, avanzaban hasta el centro de la calzada, alargando la pata titubeante hacia los últimos trozos de papel…» Entonces, el viejecito de “La peste”, émulo de un Zaratustra encorbado, escupía sobre los gatos con fuerza y precisión. Si uno de sus escupitajos daba en el blanco, reía y reía y reía».

Sobre todo, porque morirse no es quedarse atrapado en un sueño, sino abrirse a ese niño que deja el libro y juega con las burbujas como universos.

raelart@hotmail.com