El último lector | El niño con rostro color de la muerte

Los libros son fármacos morales que, al ir de aquí para allá —dando tumbos por las diversas clínicas del tiempo—, muchas veces pierden la etiqueta donde se inscribe su caducidad.

El lector, deseoso de curar algún malestar a partir de ellos, se intoxica en exceso, logrando trastornos neurológicos que, al manifestarse en impotencia existencial, lo obligan al refugio de inútiles acuerdos con ideologías y religiones.

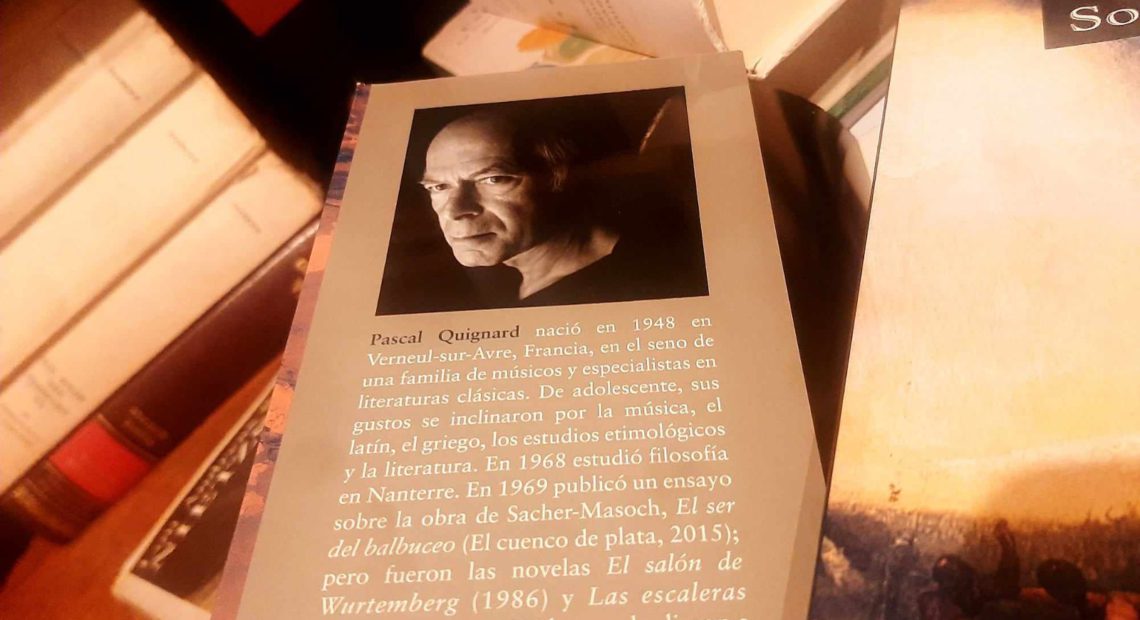

Pascal Quignard (Normandía, 1948) nos tiene acostumbrados a transitar por lecturas que recogen ecos de tal compulsión. “Las sombras errantes”, “El odio a la música”, “Retórica especulativa”, “El lector”, por ofrecer sólo un injusto ejemplo.

Dibujando paisajes en un telar que requiere reflejos de identidad histórica —sobre todo, para la resucitación de lenguas muertas—, sus páginas son enormes contenedor de mitos y sombras que, en su arqueología intelectual —en este caso, cercana a los Hermanos Grimm—, destilan el esplendor dorado de las esquirlas y las ideas.

La comarcal tinta con que envuelve “El niño con rostro color de la muerte” (Editorial Canta Mares, 2016, en la espléndida traducción de Melina Balcázar Moreno) resulta ser un ejemplo que evidencia los profundos y enriquecedores contrastes que se compartimentan en él: la lectura y la muerte.

Con la exacerbada lascivia de las tinieblas, un testigo de época va expoliando carga de palabras que, en dureza y bondad, asemejan la iridiscencia de un diamante extraído de un intestino: “No divulgo los acontecimientos que entonces parecieron monstruosos para sumir en la reprobación a personas. Ni para arrojar descrédito sobre unos dominios a los que me une la costumbre y la sangre. Tampoco para perpetuar el recuerdo de viejos terrores. Al contrario. Rompo un silencio equívoco para echar por tierra los fundamentos de una maldición que se arrojó injustamente sobre estas tierras, excelentes, sobre bosques, profundos; sobre estas montañas admirables”, señala aún en el fresco cuerpo de la introducción.

Quignard abre la narración a partir del discurso testimonial y, llamado de guerra y embriaguez, escupe la negra lucidez de todo juego literario: resignifica con los pasos de Siddhartha las palabras que nos llevan de la fuga al refugio, de los libros prohibidos al reclamo fetal de toda lectura, porque la madre y la torre delimitan el útero imaginario de un terror pánico, mortal, oráculo de la finitud humana…

Además, tomando en cuenta que el sexo es una marca de infancia: la repetición de un recuerdo al que se quiere retornar de cualquier manera… Así, la prohibición de padre a abandonar cualquier estrechez con los libros —decorosos fármacos que terminan siendo divinamente inútiles— resulta el pretexto ideal para morir dibujado en ellos.

Que lo anterior sea debido a la lectura, compromete no sólo a los personajes, sino al autor y sus lectores —cosmonautas al acecho de un oro ilusoriamente recuperable—, orillándonos al precipicio de una obra que, en su justa cotidianidad tribal, nos atempera las cicatrices que ha dejado el suero encarnado de un estribillo:

“Entonces, mientras la desnudaba y amaba, la muerte la iba arrastrando.

”Como rastrojos grises dorados una vez terminada la ciega, su cuerpo se marchitó. Y entonces, como un puñado de nieve en el sol, su carne decayó. Y entonces, como la llama, en su extrema vacilación, en torno a la mecha consumida, sus ojos perdieron el brillo: la vida se le iba sin más sentido que el del trayecto de una gota de lluvia. Y ahí donde estaba la viva encontraron una carne fría, y muda, y sin vida”.

Nos imantamos al llamado de la profundidad y, desnudez de una visión compartida, cerramos el libro —las páginas de “El niño con rostro color de la muerte”— y dejamos partir la mirada como un petirrojo que, desde lo celeste, observará las espinas de una corona que no termina de petrificarse en su sangre derramada…

Si las palabras fueran siglos y su precaria suma diseminación, el planteamiento de Pascal Quignard, en manos de Melina Balcázar Moreno, se convertiría en páginas de una iglesia estelar donde la palidez de la filosofía abrevaría del líquido vernáculo del tiempo —sin más sentido que el del trayecto amniótico de una gota de lluvia—, porque cumple con la máxima insoslayable: “Traducir es ayudar a hablar al muerto”.

raelart@hotmail.com