Mar de historias / Solo de violín

He oído que van a remodelar el barrio. Se dice que también los paraderos y el mercado. Todo el mundo habla de eso, pero nadie sabe dónde van a reubicarnos mientras se hacen los trabajos ni cuánto tiempo pasará antes de que podamos volver a nuestros locales. Sean meses o semanas, voy a extrañar el 808, estos rumbos, el bullicio, a mis marchantas y sobre todo al violinista.

Nunca se lo he dicho a nadie porque no quiero que se burlen de mí ni que se suelte el chismerío, pero siento como que necesito su música, a lo mejor porque su manera tan sentida de tocarla ordena este desbarajuste y le quita lo feo a las cosas. No sé de qué otra forma explicarlo ni por qué me puse a pensar en el violinista. Ah, sí: por lo de la remodelación. Ya estaba haciendo falta, pero ojalá no se tarden mucho. Ya quiero que todo pase para volver a esta calle y al 808. Creo que es el sitio en donde me siento mejor, aunque cuando llegué aquí, orillada por las circunstancias, pensé que jamás iba a acostumbrarme a esta forma de vida y quería dejarla lo antes posible para intentar de nuevo abrir mi negocito.

I

Hace cuatro años, con lo que me dieron de liquidación en la fábrica, puse un café internet en la sala de mi casa. Me sentí empresaria. Como me iba bien pensé en alquilar el departamento de arriba y dejarle al negocio el que tenía. Pero sucedió lo que nadie imaginó ni esperaba: llegó la pandemia. Tuve que cerrar el café y pedir préstamos a mi familia, segura de que se los pagaría en cuanto pasara el confinamiento y pudiera reabrir.

Aunque muy despacio, afortunadamente la situación medio que empezó a normalizarse, disminuyó el peligro y yo, como muchas otras personas, volví a lo mío. Desde mi primer balance noté que el resultado era pésimo. Mantuve las esperanzas, seguí haciendo la lucha hasta que llegó el momento en que tuve que cerrar. Entonces me puse a buscar trabajo: nada de nada en ninguna parte.

Como supe que una de mis ex compañeras en la fábrica se había ido a trabajar de niñera a Mission, en Estados Unidos, y le iba bien, pensé en pedirle que me recomendara con alguna familia de por allá. No sé cómo se habrá enterado mi tía Francisca, el caso es que un día me llamó para decirme que su ayudante se había ido con todo el dinero de las ventas.

Necesitaba de urgencia el apoyo de alguien de mucha confianza: me invitó a que me fuera a trabajar con ella a su puesto.

El local 808 es para mi tía más que su casa, ya que desde muy niña sus papás la pusieron a ayudarlos. Cuando ellos murieron, mi tía heredó el local, donde sigue vendiendo hojas de plátano –las mejores, según les dice a las personas que vienen a comprarle de todas las colonias, también de algunos estados de la República y hasta de Los Ángeles.

II

En los pocos ratos en que no aparecen clientes, me distraigo viendo hacia la calle donde todo el mundo anda con los ojos bien abiertos porque el que se atonta corre peligro de ser atropellado por algún cargador o por el hervidero de gente. Nadie que no tenga algo qué hacer viene por aquí de paseo, la mayoría de los visitantes vienen a los obradores, al expendio de dulces, la bodega de chiles, el molino, la cremería, al sastre que se pone a media calle o al zapatero.

Casimiro siempre tiene clientela. Trabaja muy rápido y cobra más barato que en alguno de los talleres de por aquí. Me da risa cuando veo a los oficinistas que llegan muy trajeados, se quitan sus zapatos, los dan a componer y esperan, de pie y descalzos, hasta que el remendón termina de ponerles tacones, medias suelas o lo que haga falta.

El de zapatero es un oficio muy bonito y muy noble porque nunca falta quien lo solicite. En mi familia hubo varios dedicados a ese trabajo. Uno de mis primos, Román, allá en el pueblo montó un taller especializado en reparar zapatillas para dama y le iba muy bien. Llevo años sin verlo y no sé si ya habrá salido de la cárcel. Ojalá.

III

El puesto de mi tía Francisca es grande y está en el pasillo principal de la nave, enfrentito a la zona de descarga y del basurero. Al principio se me revolvía el estómago por el olor a podrido tan fuerte que se levanta de allí, pero ya me acostumbré y ahora ni lo siento.

En cambio hay otras cosas a las que no puedo acostumbrarme ni lo haré, por ejemplo a ver la cantidad, cada vez mayor, de ancianos, mujeres y niños que llegan desde muy temprano para buscar entre los cerros de basura los frijoles, garbanzos o verduras que se hayan caído de los costales que descargan los macheteros. Una de las pepenadoras me dijo que cuando esos desperdicios no les sirven para comer, van y los venden en los puestecitos callejeros que hay en las colonias más alejadas, en donde viven los pobres de los pobres.

IV

Aquí la vida es dura y a veces cruel, pero hay momentos muy agradables. En medio del trajín y el gentío, viernes, sábados y domingos aparecen los músicos: duetos o tríos que tocan boleros o cumbias mientras que sus mujeres o sus hijos reciben, en un botecito o en la copa de sus sombreros de palma, “lo que sea su voluntad”, casi siempre cincuenta centavos o un peso, dos cuando mucho.

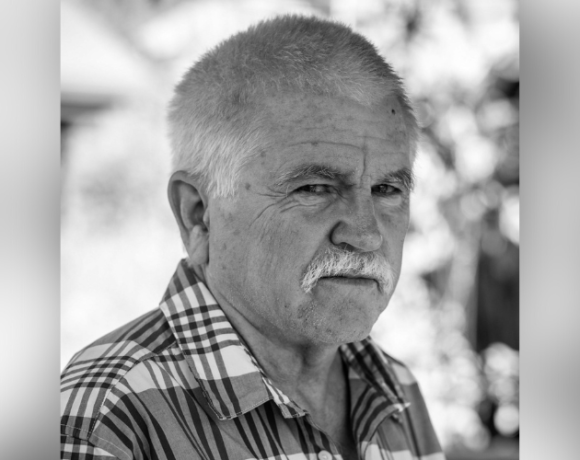

Hace tiempo –no sé cuánto, la verdad–, apartado de todos esos músicos, empezó a venir un viejo que traía su violín. Desde entonces se estaciona en la acera de enfrente, asienta una cajita en el suelo y se pone a tocar. Son muy pocos los que se detienen a oírlo y menos los que le dejan propina.

Cuando puedo, cruzo la calle para llevarle algo de dinero –diez, veinte pesos–, me quedo oyéndolo un ratito y como nadie más se acerca me hago las ilusiones de que toca el violín sólo para mí. Cuando termina le aplaudo quedito y él me lo agradece con los ojos brillantes y una sonrisa triste y hermosa como su música. Después, cuando se va, juro que un día me atreveré a preguntarle cómo aprendió a tocar de esa manera tan especial y si alguna vez se ha presentado en un teatro. A lo mejor fue una persona muy famosa y yo sin saberlo. De verdad, durante el tiempo que me vaya de aquí –si es que realmente nos vamos– voy a extrañarlo mucho y creo que él también a mí.