El último lector | Tratado de tres imágenes de la alegría

I

El cigarro de Arquímides

Podríamos tomarlo por un viejo cabrón, un tío familiar, personaje en fuga que fuma a escondidas de su mujer, asmática y neurótica. Pero, consecuente con lo que lee, el objetivo se relaja pictóricamente en la sutileza de lo griego: más si el libro trata en sus páginas de Arquímedes de Siracusa (nacido en el inverso año de 287). Sí, la imagen nos regala el enfoque de una época ya antigua —a.C., especulan, más que aseguran, aquellos metidos a la metafísica— de cuando los filósofos jugaban y no juzgaban. El horizonte fondeado, el agua atrás —desplazada de la bañera—, es el volumen del escuálido cuerpo que habita, cigarro en boca, sumergido en el vacío que observamos. ¿Qué dicta la regla? Arquímedes pensó que el volumen de agua que se desplaza es igual al volumen del cuerpo que se sumerge en ella. No se equivocó. Mas lo que vemos ahora no deja de ser una trampa de humo, una fotografía en blanco y negro (del franco-estadounidense, Peter Turnley) que evoca, por sí misma, en un delgado esplendor de tinta configurada: el designio de lo invisible que logra lo visible… y palabras que el hombrecillo lee para obtener una conclusión, una revelación o una justificación (nuestro morbo, de una efervescencia antihigiénica —especulador siempre de muchas cositas—, sabe que su mujer lo espera).

II

Lector y plenitud

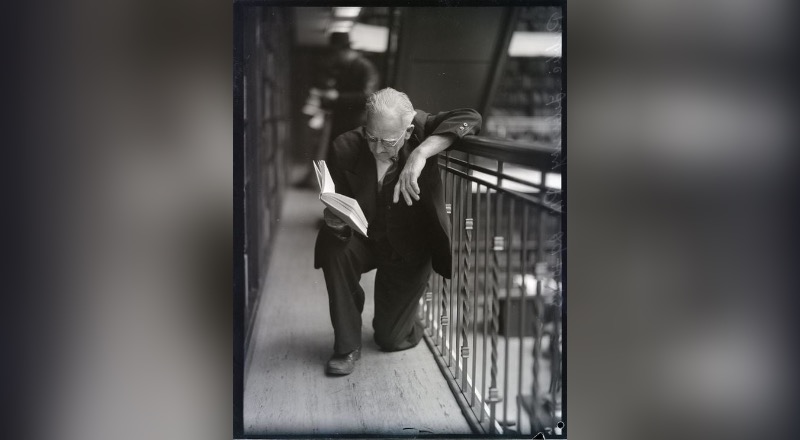

La contemplación del vacío se alimenta de la meditación ante el libro. Me gustaría llegar a esa edad en la cual todavía la literatura se torna un salmo o una oración concedida por la experiencia. Arrojarme a las páginas —como el nadador de Paestum— y aún deslumbrarme ante los fogonazos de galaxias, la sonoridad de un tiempo para todos y los diálogos que tuve con civilizaciones influyentes; detenerme con los años donde otro juega a ser hombre, ama, fracasa de gozo, se levanta y entrevé el fin de la existencia; constatar que lo humano se colma en los detalles de la introspección y, en ese foso profundo —humo que se disipa ante la mirada—, comprobar una vez más que todo se vuelve luminoso en el ejercicio de la reflexión. De rodillas ante un templo llamado biblioteca (como observamos en la fotografía de Ivan Ives), conviene que la naturalidad del saber —sí, saber que toda hora es próxima— nos acerque a la tierra, mientras el espíritu heredado de Platón pervive intocable en los cielos de la emotividad permanente.

III

Leer a Platón

«En un antiguo evangelio de Nubia se ha escrito:

…Entonces Salomé, en una bandeja de oro, ofreció la cabeza del Precursor al joven retórico griego que desdeñaba el amor. Pero éste replicó: “Es tu cabeza, Salomé, lo que desearía”. Así habló, en broma. Y a la mañana siguiente un esclavo le trajo la rubia cabeza de la enamorada. Ahora bien, el sabio no recordaba sus palabras de ayer; mandó que se llevaran aquella cosa ensangrentada y continuó leyendo a Platón…»*